- ホーム

- あかいろでんしゃシンドローム

- あおいろでんしゃシンドローム

- あかいさなえのあたまのなか

- いざよいガレージ

- リンク

名古屋鉄道 3400系

Nagoya Railroad - Series"3400"

『流線・いもむし・赤まむし』とさまざまな名前で長く愛されたシンボルカー。

愛知電気鉄道と名岐鉄道が合併し名古屋鉄道となり念願の東西直通を目前にした1937年、合併後初の新型車両として2両編成で作られた。登場当時名古屋では博覧会開催を控えており、集客を図る目的もあって当時流行であったものの名鉄では初となる流線型の先頭形状と床下まで覆われたスカートを採用した。結果として全体が丸いオシャレな外観は好評だったようだ。ちなみに、当時会社の合併はしていたものの、愛電と名岐は戦後まで架線電圧統一はできなかったため、この3400系は東部線用車両として旧愛電が設計した。西部線はのちに『なまず』と呼ばれる同じ流線型の850系電車を旧名岐が設計し製造している。登場から数年、戦争を終えたあとは東西直通、中間車組込、重整備工事と時代にあわせて改良が加えられ、1960年代後半には前面が連続3枚窓へと変化した晩年の姿に。重整備工事によって窓やドアの上部にあった曲線形状は失われてしまったが、当初のオシャレなスタイルから優等列車然としたスマートな外観へと変化した。転換クロスシートは登場時からほとんど変わらずに装備されていたため、当時のクロスシート車両に施されていたストロークリーム地にスカーレットの帯を巻いた塗色が採用された。最後は名鉄スカーレットに塗られ、同世代のAL車などとともに運用された。中間車が抜かれたりもしたが、1980年代後半からの新車大量導入により淘汰されるまでは重整備工事後のスマートな姿を維持して常に第一線で活躍していた。

1988年にこの3400系も惜しまれつつも現役を引退することとなるが、そこで終わらないのがこの3400系。名鉄初の新車であり会社発展のシンボルであったこの形式をなんと動態保存することにしたのだ。第3編成の両先頭車だった3403-2403を第1編成の車番3401-2401に改番、2401側のパンタグラフを撤去し同年運用に復帰。動態保存ながらAL車やほかの車両に混じって通常の営業運転に使用された。この時点で登場からは約50年が経過している。その後1992年に鉄道友の会からエバーグリーン賞を受賞、それをきっかけに翌1993年には登場時の緑色系塗色に復元し運用に復帰。そのまた翌年の1994年にはサービス水準を他と揃えるために台車を交換した上に、冷房装置を外観に影響が出ないように設置した。ここまでで登場から57年。よもや冷房装置まで装備するとは誰も思わなかったであろう。

還暦を超えた3400系は21世紀を迎えた2001年、ついに老朽化に勝てなくなり定期運用から退いた。その後は臨時電車などで活躍し、2002年にさよなら運転を行い2回目の引退をした。還暦を迎えていたが、さよなら運転では名古屋本線などを100km/h超で駆け抜けたという。ここまでで登場から65年、ついに3400系は名鉄の線路から降りた。

現在は舞木検査場のテニスコート跡地で、パノラマカーやパノラマDXなど往時の仲間たちと一緒に静かに暮らしている。

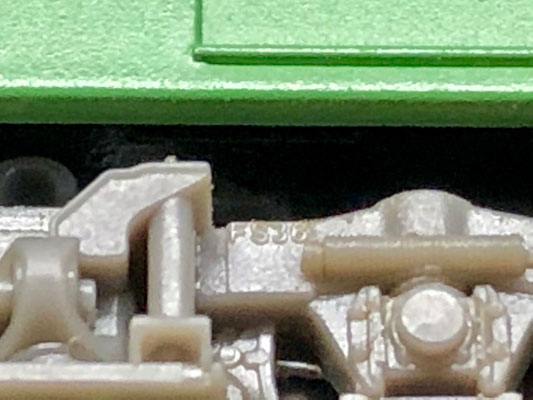

人気の形式だった3400系だが、Nゲージでは大手2大メーカーが出すほどメジャーな車両ではないので、"かゆいところに手が届く"マイクロエースがちまちまと発売している。プロトタイプは重整備工事後の姿で、ストロークリーム・スカーレット・グリーンがそれぞれ発売されている。グリーンのみ冷房改造、台車交換後の姿がモデルになっている。ほかを所有していないので、冷房装置用のルーバーがグリーン以外の製品にもついているのかどうかはわからないが、スカートの台車部分の切欠きはクリアランスの関係で冷房改造後の大きいほうに統一されている。すごく細かいところまでモールドがあり、屋根との境目のリベットや台車の刻印がハッキリと見られる。

前部の種別サボ受けのモールドが曲面追従のため平行四辺形という不思議な仕様なのでトレジャータウン製のサボ受けを使用しディテールアップしている。スケールよりは少々大ぶりだがサボの交換ができるスグレモノだ。

名鉄電車のカプラーを考える Ver.2

名鉄3400系-他車と連結する

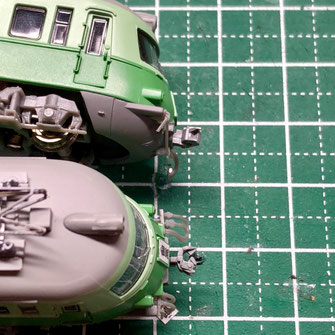

名鉄形式のNゲージをいかに見栄え良く連結するかを研究しているこの項目。V2は"いもむし"や"赤まむし"などと呼ばれた3400系向け。

他の車両などと共に"AL車"と呼ばれていたグループは、流線型だろうと平面顔だろうと見境なく連結するのが特長だった。ここ最近は鉄道コレクションの普及やバリエーション展開もあいまってAL車のNゲージ市場がにぎわっているので、せっかくならAL車の代表格である3400系と個性豊かな仲間たちで連結できれば楽しいなと改造に踏み切ったのである。ちなみに今回は本体の加工が必要ないので、ぐっと簡単だしリスクも少ない。また見た目も良好なのでちょっとしたディテールアップに最適かも。

名鉄電車のカプラーを考える Ver.2

名鉄3400系向け-装着例

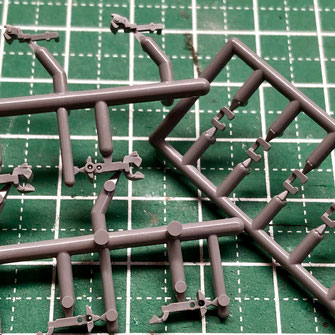

●用意するもの

①カプラーの組み立て

②カプラーの加工

③車両側の用意

④カプラーの取り付け

⑤カプラーの固定

今回は『スカートを外したらダミーカプラーのうしろにちょうどいい開口部があったので、試しに入れたところ100点満点だった』というお話。コの字型のパーツはスカートをシャーシに戻したときに上下方向も固定されるので接着剤やビスなどは使用しないが、通常通り他車と連結する分には問題なさそうだ。今回は本体未加工を目標にしていて胴受けも未加工なのでカプラーはあまり首を振らないが、TOMIXのミニカーブレールなどの急曲線を使わなければなんとかなると思う。胴受けの左右を削れば首振り幅は広がるはず。

くわえてこの車両の問題点として中間連結面の連結間隔の広さもあり、動力車に至ってはカプラーポケットが車体妻面より外へ出ている。妻面がきれいな平面なのでそれに伴ってのことだと思われるが、そこまで広げる必要もないだろうに…。悲しいかなTNカプラーも付けられないので、KATOの車間短縮ナックルカプラーを装着し連結間隔の適正化を図った。

名古屋鉄道 3400系

随時更新!フォトギャラリー