- ホーム

- あかいろでんしゃシンドローム

- あおいろでんしゃシンドローム

- あかいさなえのあたまのなか

- いざよいガレージ

- リンク

京浜急行 230形

KEIKYU Erectric Railway - Series"230"

700形由来の4扉を備え、加減速性能を高めることで普通列車のスピードアップを目指して開発されたいわゆる京急版『ジェットカー』

当時の京急副社長であった日野原イズムだったと言われている片開き扉と1灯式の前照灯を採用した最後の形式だが、前照灯をライトケース内に収めたり、前面や側面の窓まわりを一体の白色で囲んだりするなど、既存の1000形や700形とは一線を画する近代的なデザインとなった。この前面のデザインによって鉄道ファンなどからは"ダルマ"と呼ばれ、愛されている。

3両編成でデビューし、普通電車や川崎以南の急行電車などで活躍。高い加減速性能と扉数の多さを駆使してスピードアップを実現した。また3両編成を2本つないだ6両編成でも多く運用され、最終的には中間車を新造するなどして全編成が6両固定編成となった。

80年代から90年代にかけてKATOからはじめて製品化がなされたこの形式。

KATO初のキット形式というのが特徴だったがイマイチ流行らなかったのか、その後は完成品として3両セットや3+3の6両セットで何度か再生産を繰り返した。実車が全編成6両化を済ませた頃を最後に再生産をやめ、特にリニューアルなどもせずに現在に至る。その後2010年代に入りマイクロエースが更新後の6連貫通仕様で製品化するまでの約20年間、唯一のプラ量産品としてKATO製品は重宝され、中間車を多数用意して6両貫通編成にするなどの改造作例が多く見られた。

※ここからは個人的見解による比較...

KATO製品とマイクロエース製品の間には20年以上のブランクがあるが、問題なく並べて遊ぶことができると思う。KATO製品の古さはさすがに否めないが、全体の特徴でいえばそちらのほうが模型らしさがでておりレイアウトなどで走らせると"800形"らしさを強く感じられる。だからといってマイクロエース製品が似ていないわけではない。ここは難しいが、ワタシ的見解では"模型らしくデフォルメをしたKATO"と"実車の図面通りのマイクロエース"に見え、ここは鉄道模型に落とし込むにあたってデフォルメの上手なKATOに軍配が上がる。

工房では新品で購入したマイクロエース製品と中古で購入したKATO製品を各1本ずつ保有しており、ここではレストアを中心に大規模に手入れをしたKATO製品を中心に紹介しています。

京浜急行 230形

保有車両表

263

271

262

264

266

284

281

287

259

京急電鉄 800形

お手入れ-KATO編成

前述の通り3+3の編成を組むKATO製品は、当時の仕様をそのままに急行電車に仕立てた。

急行電車にするにあたって第一にすべきことは標識灯の点灯。これをしなければ、いくら方向幕などでそう見せても"エセ"になってしまうので最重要項目として施工した。ちなみ標識灯をLEDを用いて点灯化したので、それにあわせて前照灯のLED化もあわせて施工した。なかなか乱暴な方法で組み込んだので詳細はつぎの項目にまとめてある。

そのほか前面ではグリーンマックスのステッカーにより方向幕を再現したほか、富士川車両製ステッカーを切り詰めて乗務員室仕切をライトケース前面に表現した。またジャンパ管をKATOの最近のパーツに置き換えてディテールアップを図った。

側面は方向幕の貼付け以外特段の手を加えていないが、KATOの京急800形ではここが一番の難所だったりする。

詳しい人ならよく知っているだろうが、上の写真の反対側面に当たる部分の方向幕は外枠の種別と行先の位置が反転してしまっているのだ。逆サイドを作るのに図面を反転してそのままにしてしまったからなのか、現代なら大騒ぎになるかもしれない大エラーだがそのままにされている。モデラーの対応は様々で、削ってあらたな枠を設置する人などもいたが、ここでは枠の形状を無視して所定の並び順で無理やり貼付した。

室内にはしっかりとしたイスのモールドがあるので座席には青色、袖仕切りには茶色を入れておいた。どちらも油性マジックペン。成型色が実車の客室床面に近いグレーなので一気に実感的になる。

KATO編成

ライトユニットの改造

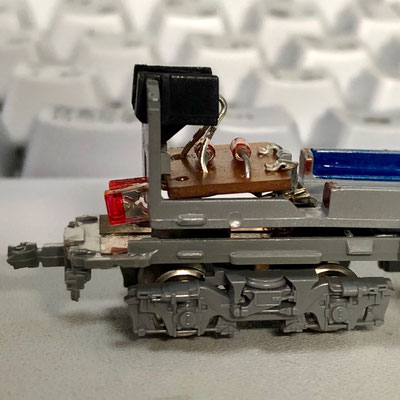

見にくくてよくわからない写真を下に羅列しています。まあ乱暴な工作なのが伝わると思います。

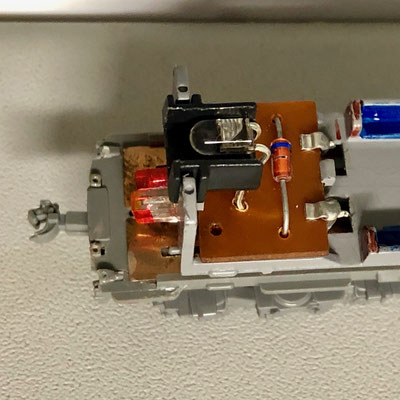

ライトユニットはデフォルトの基盤を用いてLED換装と標識灯を新設した。LEDはすべてモデルトレインプラス製の抵抗内蔵型を採用している。集電板への足は硬質の金属棒だったが工作中に折れてしまったのでカプラーポケット用のバネをハンダ付けしている。

⬛前照灯

つる植物のように車両上部の遮光用黒色パーツへと向かう砲弾型LEDが前照灯。デフォルトの電球と設置方法は同様で、単純に換装しただけとなった。ちなみにプリズムは前照灯のみならず方向幕部分へとかかる幅の広いものなので、おでこの黒いパーツをくり抜けば方向幕の点灯化も容易だが面倒なので実施していない。

⬛標識灯

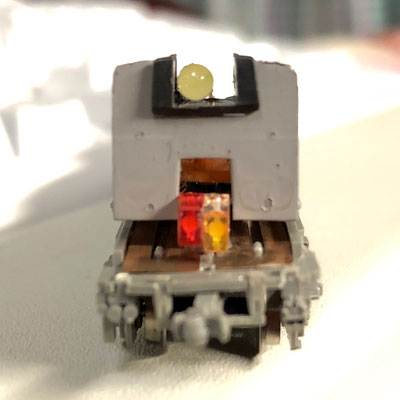

前照灯の下で2つ並ぶ角型LEDのうちの黄色いほう。もともとの尾灯は前照灯と同じ3mm砲弾で、検討の結果そのスペースに角型を2つ設置することになったので場所の確保にとても難儀した。結果尾灯と横にぴったり並べることで砲弾型が収まっていたプリズムの穴にハマることが判明したので、写真の配置で固定することとなった。デフォルトの配置で基盤に足を戻すと配線の取り回しが不可能になりボディに戻せなかったため、プラス・マイナスを確認した上でその向きに足を束ねてハンダ付け。それを基盤の下に這わせ集電用スプリング間に挟みハンダで固定した。直接ができる抵抗内蔵型ならではのワザ(横着)なので、そうでない通常のLEDを無抵抗でつなぐと車両火災になりかねない。

⬛尾灯

上記の標識灯に並ぶ角型LEDの赤いほう。今回用いているLEDはすべて白色なので尾灯と標識灯はマジックペンにより着色をしている。ただこの配列をしてしまうと特に標識灯を点灯させたときに赤っぽくなってしまうので、着色は一部にのみすることで黄色い光が逆サイドへ、また同じように赤い光も逆サイドへ届くように工夫した。どう塗ったら正解かはわからないが、塗って→通電させて色を見て→塗り直しての繰り返しで妥協点を探し出した。

乱暴な工作をした結果、満足できる仕上がりとなった。やはり800形は標識灯がついていてこそな気がする。ちなみにこの基盤、上の写真に戻っていただけるとわかるが前照灯の遮光パーツがとても小さいので、暗い部屋で通電させると右写真のように室内灯がついているように見えるのだ。せっかく車内のディテールアップも済ませているので室内灯をこしらえてあげてもよさそう。

京急電鉄 800形

随時更新!フォトギャラリー